傳感器電路通常的設計方法和內容

2013-05-05

(1)提出設計任務——根據傳感器的類型及輸出特性、后續電路的輸入要求和使用環境等,提出和確定傳感器電路需實現的功能和所要達到的技術指標,如信號變換功能、放大倍數、準確度、動特性、尺寸、穩定性和可靠性等定量的技術指標。

(2)確定電路結構形式——根據對電路性能指標的要求確定電路的結構形式,如用單端輸入還是差動輸入、電路由幾部分組成等等。設計時,一般先確定主電路部分,再確定附加功能電路,畫出方框圖,再具體設計各方框圖中的具體內容。

(3)誤差分配——根據電路總的準確度,對組成電路的各部分進行誤差分配。分配的原則是:按實現準確度高低的難易程度和成本進行分配,即容易實現準確度高的部分,誤差分配得小一些;難以實現準確度高或能實現準確度高但會使成本很高的部分,誤差分配得大一些。誤差分配之后,再進行誤差綜合,使其不超過總誤差要求。

(4) 參數估算——在進行完結構設計和誤差分配之后,需對各組成部分進行電路參數估算,如放大倍數、需要的元器件參數等,對元器件提出確切的定量性能指標要求。

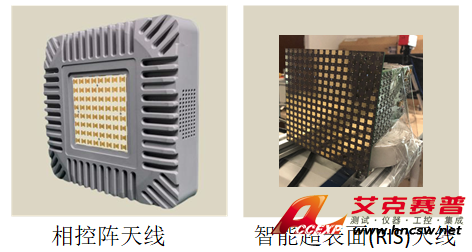

(5)抗電磁和溫度干擾設計——為提高電路工作的可靠性和穩定性,在電路中要有抗電磁干擾措施和抗環境溫度變化的措施。

(6)選擇元器件——根據電路參數估算和總體性能指標要求,選擇各部分電路的元器件,包括規格型號、級別、生產廠家等,并列出元件表。

(7)電路的組裝——按照設計的電路進行組裝與調試。其方法可以是由前向后、也可以是由后向前組裝。不管是哪種方法,均應是分級進行,一部分組裝無誤、工作正常后,再組裝下一部分,這樣做便于發現問題及時糾正、以提高工作效率。

(8)性能測試與分析——電路組裝完畢且能正常工作后,需要進行性能測試。性能測試要取得足夠進行統計分析的數據。性能測試的條件要模擬實際的使用環境或進行環境例行實驗(如高溫、低溫,電磁干擾、振動等)。對測試的結果進行性能指標的分析并與設計指標進行比較。

(9)電路改進——對于沒有完全達到設計要求的電路,需要進行相應的改進。改進后的電路還要進行性能測試和分析,直到達到要求為止。

(10)設計PCB圖——對于已達到設計要求的電路,要設計圖、制作印制電路板,在印制電路板上組裝元器件,制作成可供實際使用的電路板。

最新資訊